明治時代に、ウガヤフキアエズの命の山陵の所在地をめぐって議論が紛糾したことは、以前にも書いたとおりです。 >>>詳しくはこちら。

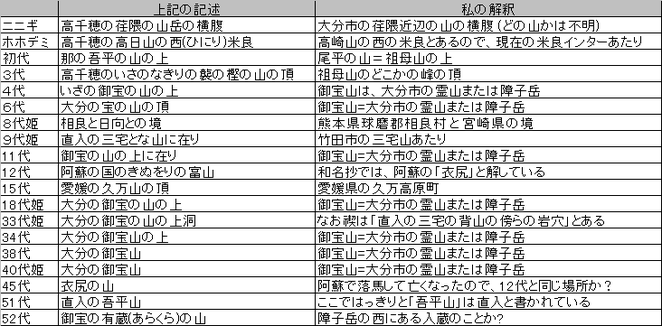

そこで、歴代72人の天皇の御陵がどこにあったのか?を、「上記(ウエツフミ)」の記述をもとに調べてみました。

結論は、ほとんどの天皇が、現在の大分市にある「霊山(りょうぜん)、または障子岳」、つまり当時の「御宝山」に埋葬されているのです。

明治時代に、大分県の士族(岡藩藩士)・吉良義風氏がウエツフミの御陵に関する記述を実証する作業を行っており、『上記山陵実地考』という本を著しているのですが、どういう訳かこの本がことごとく行方不明になっています。

Webで検索しても、全くヒットしません。

つまり、歴史から完全に抹消されているのです。

仕方が無いので、私が膨大な「上記(ウエツフミ)」の記述のなかから、御陵に関する記述だけを抜き出してみました。

結果は、下記のとおりです。

では、なぜいまだに発見されていないのでしょうか?

それは「古墳」ではないからです。

<古墳とは?>

古墳文化が日本に伝わったのは、3世紀以降です。

平地に山をこんもりと盛り上げて、そこにお墓を作るという風習は「ピラミッド信仰」から来ています。

つまり、“人類の創造主の再来に備えて魂の復活を準備するための施設”なのです。

この様式を我が国に伝えたのは、「秦氏一族」でした。

エジプトにピラミッドを建設した石工職人の集団は、その後中国にわたり、秦の始皇帝の墓を作ります。

その後、この集団が日本に渡来して、「古墳文化」を定着させたといわれています。

それは「徐福伝説」とも関係しています。

徐福は、始皇帝を説得して「蓬莱国にあるという不老長寿の妙薬」を探すために、千人の船団を仕立てて日本に漂着しました。

つまり、彼らは中東→中国→日本というルートで、日本に入ってきて古墳文化を定着させたのです。

ところが、ウガヤ王朝が存在したのはそれよりもはるか以前、弥生時代末期のことなので、まだ古墳文化は存在しません。

当時は、高貴な人のお墓は、目立たない山の中、人が近づけないような難所に横穴を掘り、あるいは天然の岩屋に埋葬されていたのです。

「古墳」が人民に権威を見せつけるためのお墓であるとしたら、日本古来の「山陵」は、人に見つけられないための「秘密のお墓」なのです。

<初代ウガヤ天皇のお墓>

ウエツフミによると初代ウガヤフキアエズ天皇の御陵は「那の吾平の山の上」にあったと書かれており、記紀でもほぼ同様の記述となっています。

ところが、この「吾平(あびら、またはあひら)山」がどこなのか?をめぐって、明治時代に大論争がありました。

◆鹿児島説

明治7年に、旧薩摩藩の学者たちが突然、何の根拠も無く「吾平山とは鹿児島県鹿屋市(旧 肝属郡吾平町)である!」と主張しはじめ、明治政府もこれを認めます。

滅茶苦茶な歴史捏造事件であると思われますが、当時は天下を取った薩摩藩の声が大きかったということでしょうか?

http://www.osumi.or.jp/sakata/furusatokaze/furusatokaze2/subairasanryou2.html

ちなみに、この人たちは「天孫降臨の地は霧島である」という荒唐無稽な主張もしていますので、この時代に何らかの大きな「陰謀」が動いたことは間違いないようです。

あるいは観光客誘致のための目玉としてこじつけた可能性もあります。

◆熊本説

明治8年、これに対して意外な場所である熊本から反論が出てきます。

つまり「吾平山」は、熊本県にあるというのです。

このことは前にも書きましたので、詳しくはこちらから。

◆宮崎説

当然のごとく、本家本元の日向の人々からの大反論があり、明治29年になってからこの裁定(=鹿児島説)が覆ります。

つまり、「鵜戸神宮背後の速日峯山上も、御陵墓伝説地 吾平山上陵」であると定められました。

このとき「どちらも正統な御陵である」という意味不明で曖昧な結論が出されたため、現在に至るまでこの論争は続いているのです。

あるいは、混乱の種をあえて残して、真実をあいまいにするための意図的な裁定なのかもしれません。

◆大分説

一方、ウエツフミには、「吾平山」とは、「直入の吾平山」であるとハッキリ書かれています。

第51代のお墓の場所に関する記述が「直入の吾平山」となっているからです。

つまり、大分県竹田市にある「尾平(おびら)山」(現在の尾平鉱山跡を取り囲む祖母山の峰々のうちのどこか)であり、傾山であるという見解も有力です。

もともとここは「天孫降臨の地」なのですから、その近くに埋葬されているのは、当然といえば当然のことでしょう!

なぜ縁もゆかりも無い、鹿児島や熊本くんだりまで運んでいって葬られたのか?そちらのほうが全く不自然です。

<どの説が正しいのか?>

上記の4つの説のうち、現在最も有力なのは「宮崎説」です。

ところが、これにも深い深い意味があるのです。

◆本来、ウガヤフキアエズ王朝が存在したのは、豊後の国(現在の大分県南部)一帯であり、祖母山の北側でした。

◆ところが、この王国を脅かす強力な勢力が存在しました。

◆それが、加羅支那国(つまり支那に征服された加羅の国)であり、のちの新羅であり、現在の北朝鮮です。

◆この勢力と連携して、あるいはここを経由して、秦氏一族も渡来しています。

◆この勢力は、ウガヤフキアエズ王朝を何度も侵略し、たびたび存亡の危機に陥れています。

◆例えば、宇佐神宮はこの勢力に完全に乗っ取られ、八幡信仰に塗り替えられました。 http://web1.kcn.jp/tkia/mjf/mjf-51.html

◆また、この勢力の侵略を防ぐため第四代が「霧島神社」を建てました。詳しくは、こちら。

◆そこで、ウガヤ王朝の末裔たち、例えば豊後土着の大神氏とその後継者である緒方氏、さらにその一族である三田井氏たちは、この外国人勢力の侵略から逃れて、神聖な場所と伝統を守るため、祖母山の裏側、現在の高千穂地方に文化・信仰の拠点を移します。

◆つまり、意図的に聖地を移して、外国勢力から略奪され破壊されることを防いだのです。

◆ところが、この抵抗も空しく、最期にはこの外国人勢力に完全に征服されて、ウガヤフキアエズ王朝は滅びてしまいます。あるいは滅びたからこそ、安全な高千穂に疎開したのかもしれません。

・・・以上が、私の解釈です。

<結 び>

このように考えると、ウガヤフキアエズ王朝の痕跡が、現在に至るまで完全に抹消され続けている理由も見えてくると思います。

もっとはっきり書きますと、我が国固有の文化と伝統は、外国人勢力から侵略され続けているのです。

この勢力は、我が国の古代史の集大成である「ウエツフミ」(日本古来の豊国文字=カムカタナで書かれている)を徹底的に研究し、自分たちに都合の良いように別の歴史書を作り上げました。

それが朝鮮人勢力が編集した「古事記」(ハングルに翻訳しやすいように表音文字のひらがなで編集、あるいは万葉言葉と古代朝鮮語は共通点が多いという説もある)と、

中国人勢力が編集した「日本書紀」(中国人がそのまま読めるよう漢字で表記)なのです。

つまり、「上記(うえつふみ)」こそが、日本人の手による正しい日本の歴史書だったのです。

あとは「現代のシュリーマン」の登場を待つしかないようですね。

Misaki-1167 (木曜日, 07 8月 2014 20:57)

「飛騨の口碑」では飛騨政権35代目天照大神の時代には、九州は球磨族=火遠族が九州山間部に、隼人族=火照族が鹿児島南端辺りに、塩土翁=インド南端タミール語族が笠沙岬辺りに本拠地を構え、三つ巴の戦で日本原人を困らせていたとあります。この時はモンゴル系が主で新羅人ではなかったようです。飛騨から天照大神の孫の邇邇芸命が九州苅田の浜に上陸し、その時に急に産気づいた木花咲耶姫(=大三島大山祇命の娘)が産んだ子が「鵜萱葺不合命・ウガヤフキアエズミコト」です。飛騨天孫がこの地九州に上陸したのは、偵察と下準備に天照大神の3姫の多紀理姫、市寸島姫、多岐都姫が上陸したのが最初で邇邇芸命・木花咲耶姫らや飛騨の5伴緒の天児屋命、布刀玉命、天宇受命、玉祖命、伊斯許理売命ら九州平定軍一団が上陸したのは二度目です。従って九州にはまだこの当時は飛騨(後の大和朝廷)の力は及んでいません。

火遠理命と塩土翁の娘豊玉姫が結婚し、鵜萱葺不合命と塩土翁の娘玉依姫が結婚しサヌ命(後の神武天皇)が生まれました。

邇邇芸命は先ず塩土翁の娘と火遠理命を結婚させ仲良くしました。そして火照族を攻めさせ、後に両者を和解させて兄弟盃をさせ、更に自分とも親子盃をされて、戦なしで九州を平定されました。三姫は塩土翁=コオロギ族とも言うと先ず親しくなられ、九州の案内役で天孫降臨に同行されました。後に宗像氏に多紀理姫らは嫁ぎ宗像神社に祭祀されていますし、秦・八幡に後に乗っ取られましたが宇佐神宮にも祭祀されています。

愛媛大三島までは飛騨の勢力範囲だったのです。木花咲耶姫は大三島大山祇命の娘です。

平定後サヌ命=神武天皇は兄の御毛沼命に九州邪馬臺国(ヤマトコク)を任せ、兄五瀬命らと共に饒速日命が開拓して待っておられる奈良橿原大和へ帰還されました。そして大和朝廷が開かれ、飛騨政権は飛騨から大和への遷都を完了し、幕を閉じました。

しかし、10代崇神天皇の頃には既に出雲新羅神崇拝教の魔の手が伸びてきました。

九州も今度は新羅人が上陸し熊襲となって大和朝廷打倒の出雲勢に加担したと見ています。出雲は新興宗教出雲新羅神崇拝教で先ず人身の心を奪い、神社を奪い、飛騨天孫をエッタ、ヒエッタ、エタに落とし蔑み物部氏を滅ぼすまでになっていたのです。

出雲の新羅人と九州の新羅人が共に大和朝廷打倒に向かったのが日本の古代史の姿だと思います。