<お詫びと訂正>

この記事を書いたあとに、新しい事実が浮上し、「地震シェルター説」は間違いであった可能性が高くなってきました。

その後、訂正記事を追加しましたので、ぜひこちらを参照してください。

◆『海彦山彦の時代に、ヤタの鏡は高千穂の天の岩戸にあった!』

古事記や日本書紀では、「スサノオの命が暴れたので、天照大神は怒って天の岩戸にお隠れになった。」と書かれています。

これを、通説では「日食が起こったことを暗示する神話であろう」と解釈しています。

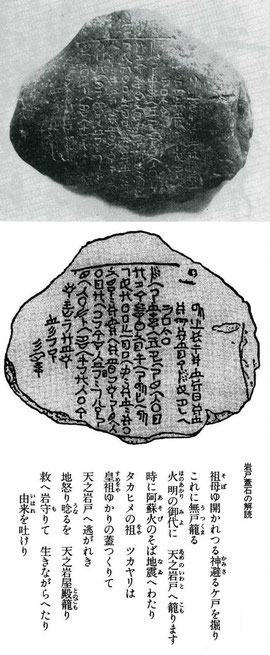

ところが、高千穂の岩戸神社にあった「蓋石」には、全く別のことが書かれていたのです。

この蓋岩には「豊国文字」で、下記の文章が彫られていました。

祖母を開いた神は、隠れるケ戸を掘って、

これにうずくまった。

火明の御代に、天の岩戸にこもった。

時に阿蘇山のそばで、地震が発生し

タカヒメの親・ツカヤリは、

皇祖ゆかりの蓋を作って、

天の岩戸に逃れた。

地面が怒り唸るのを、天の岩屋にこもって

助かった。岩が守って生きながらえたのである。

そのいわれを書く。

(下記のサイトの読み下し文をもとに筆者が現代語訳した。なお読み方には諸説あるのでこれが定説ではない)http://utukusinom.exblog.jp/9661239/

つまり、山幸彦の時代に(火明=ホノアカリは、ホツマツタエでは山幸彦としている)、阿蘇山の付近で大地震が起こって、この大災害から身を守るために天の岩戸に非難したというのです。

ここには書かれていませんが、洞窟にこもって蓋をする必要があったくらいですから、火山灰や火山弾なども飛来したものと思われます。つまり人工物では防げないほど巨大なものが空から降ってきたということであり、噴火もあったのではないか?と考えるのが自然です。

しかも、「ここにこもらなければ死んでいた」と書いているくらいですから、かなりの大噴火だったようです。

この碑文が発見されたのは、昭和31年7月のことでしたが、東京から学術調査団がやってきたとき、朝日新聞が「この蓋石には歴史的信憑性がない」と報道したので、岩戸神社の氏子一同が協議して、地上から永久に抹殺することになり、粉々に砕いて近くの川底に沈めた、といいます。

もったいのない話です。

岩戸神社側からすれば、この地こそが「天の岩戸伝説」の中心地だと信じていたのに、それを真っ向から否定する証拠が出てきたのですから、憤慨したのも無理はありません。

もう一度整理すると、この蓋石は下記を証明したことになります。

◆天孫降臨の地は、高千穂ではなく祖母山である。

◆天の岩戸にこもったのは天照大神ではなく、山幸彦をはじめ天孫一同だった。

(そういえば天照大神は一度も地上に降臨したことはありませんよね。)

◆山幸彦の時代に、阿蘇山に大地震があった。

それにしても気になるのは、ウエツフミに書かれた『海幸彦・山幸彦』の神話です。

ほぼ記紀と同じ内容ですが、ひとつだけ違っていたのは・・・・

◆兄の海幸彦から借りた釣り針を無くしてしまった弟の山幸彦は、

◆すっかり落ち込んでしまい、「岩戸」にこもって出てこなくなります。

◆山幸彦の人徳を偲ぶ海幸彦や取り巻き連中は、彼を説得して次期「天皇」に即位させようと説得します。

◆そのために、まるで天照大神の「岩戸神話」のような逸話が展開され、

◆やっと山幸彦は即位を決意します。

このことはいったい何を意味しているのでしょうか?

いまのところ阿蘇山の噴火と、この逸話との関連性は全く不明ですが、あるひとつの出来事を、別の2つの神話で説明しているとしか思えないのです。

あるいは、山幸彦星人と海幸彦星人とのあいだで核戦争が展開され、核シェルターとしての「岩戸」に篭ったとも読めるのです。(記紀は両者のあいだに確執があったと書いている)

よい解釈が見つかったら、またレポートします。

さて、それではこの大地震とはいつの時代のことだったのでしょうか?

それが分かれば、天孫降臨のあった時期がおおよそ特定できることになります。

ウェブで検索してみると、阿蘇山は比較的おとなしい火山で、大噴火したのは過去に4回しかありません。

阿蘇山最後の「破局噴火」は、約9万年前でした。 (Aso4と呼ばれる)

http://plaza.rakuten.co.jp/allmilitary72/diary/201103070000/

しかし、このあとの阿蘇の噴火に関しては、残念ながら記録が残っていません。

今後の地質学者の仕事を待つしかないようです。

いずれにせよ、神話が伝える「岩戸隠れの伝説」とは、日食などというなまやさしいものではなく、人類を絶滅寸前にまで陥れた「大噴火」だったのです。

ウガヤフキアエズ王朝の歴史書である『ウエツフミ』が、山の幸、特に農業に多くの記述を残しているのは、このような危機的な状況を経験をしているから?かもしれません。

◆『海彦山彦の時代に、ヤタの鏡は高千穂の天の岩戸にあった!』

Misaki-1167 (日曜日, 10 8月 2014 00:19)

鵜萱葺不合王朝というのが先ず信じられません。

鵜萱葺不合命は邇邇芸命と木花咲耶姫との間に生まれました。

邇邇芸命が五伴緒を伴い大勢の飛騨の若者や地方の飛騨天孫族と共に九州・筑紫の地に向かいました。火遠族(山幸族)、火照族(海幸族)、塩土翁(インド南端タミール語族)の三つの外国勢が三つ巴の戦いを繰り広げ、住民が大変困っていました。これを平定しに飛騨から大軍で平定に向かったのが天孫降臨です。日本では「古事記」「日本書紀」等は神とかの話(神話)にして、真実を悟られないように書いています。平定軍は伊予大三島の大山祇命の本拠地に立ち寄りました。そしてそこで大山祇命の娘の木花咲耶姫を邇邇芸命が妃に貰いました。そして後に九州に向かった時、苅田の浜で木花咲耶姫が急に産気付き鵜萱葺不合命が生まれました。

鵜萱葺不合命は後に塩土翁の娘の玉依姫を妻とし、五瀬命、稲氷命、御毛沼命、そしてサヌ命=神倭伊波禮毘古命=神武天皇が生まれました。

塩土翁はコオロギ族ともいい、笠沙岬に本拠地を置いていました。翁のもう一人の娘の豊玉姫が火遠族の火遠理命に嫁いで塩土翁と火遠族が和睦しました。後に火遠族と火照族を兄弟盃させ、邇邇芸命とは親子盃をして九州は平定が完了しました。その後は御毛沼命が九州に残り、そこから卑弥呼が邪馬臺国(ヤマトコク)王として君臨したものと思われます。神武天皇は兄五瀬命らと共に饒速日命が開拓して待っておられる大和本家の橿原へ帰還されました。天照大神の三姫も九州平定軍に同行され、宗像氏に嫁がれ定住されました。宗像三姫として神社に祭祀されています。宇佐神宮にも祭祀され、初期は飛騨の政権がありましたが、その後の熊襲の攻勢で出雲の新羅と結託して九州は再度、外国勢力(新羅、秦氏や蘇我氏)らに占領されたものと思います。

恐らく卑弥呼も新羅の侵攻で纏向遺跡辺りへ避難したかも知れません。本家の飛騨大和国を頼ってです。

九州のその後のことが「飛騨の口碑」にも伝承がない為、どこが九州大和が置かれていたかが、特定が難しいのです。